Emotionale Abhängigkeit und ihre Ursachen in der Kindheit: Was birgt sich hinter diesem Verhalten?

Inhaltsverzeichnis

Fühlen Sie sich in Beziehungen oft unsicher oder klammern Sie sich an Ihren Partner, aus Angst, verlassen zu werden? Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum emotionale Abhängigkeit ihren Ursprung in der Kindheit hat? Emotionale Abhängigkeit kann tief in frühen Bindungserfahrungen verwurzelt sein. Unsichere oder ambivalente Beziehungen zu Bezugspersonen prägen, wie wir Nähe und Vertrauen im Erwachsenenalter erleben. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber, wie Kindheitserfahrungen spätere Beziehungen beeinflussen können.

Das Wichtigste vorab in Kürze

- Emotionale Abhängigkeit entsteht häufig durch unsichere oder zwiespältige Bindungen in der Kindheit.

- Traumatische Erlebnisse können das Bedürfnis nach Bestätigung und Nähe im weiteren Leben verstärken.

- Eltern prägen durch ihr eigenes Verhalten die Fähigkeit zu Selbstwertentwicklung und emotionalen Unabhängigkeit ihrer Kinder.

- Negative Erfahrungen in der Kindheit mit Kritik, Ablehnung oder Überverantwortung können das Selbstwertgefühl nachhaltig schwächen.

- Frühere Bindungsmuster wiederholen sich oft in späteren Beziehungen und beeinflussen Nähe, Selbständigkeit und emotionale Sicherheit.

Emotionale Abhängigkeit verstehen: Warum die Kindheit oft der Ursprung ist

Emotionale Abhängigkeit hat ihren Ursprung häufig in den frühen Lebensjahren, lange bevor die Symptome hervorkommen. Die Art und Weise, wie Kinder Bindung erleben, wie ihre Bedürfnisse wahrgenommen bzw. übersehen werden und wie emotional verfügbar ihre Bezugspersonen sind, prägt nachhaltig ihr Selbstbild und ihr Beziehungsverhalten. Fehlen Sicherheit, Bestätigung oder Zuwendung, kann das Kind lernen, Liebe mit Leistung oder Anpassung zu verknüpfen – eine Verhaltensweise, die sich im Erwachsenenalter in Form von emotionaler Abhängigkeit zeigen kann.

Bedeutung der Kindheit als Prägungsphase

Die Kindheit stellt eine entscheidende Phase dar, in der die Grundlage für die spätere Persönlichkeitsentwicklung, das Selbstbild und die sozialen Fähigkeiten eines Menschen gelegt wird. Besonders die ersten Lebensjahre, vor allem bis zum achten Lebensjahr, sind von rasanter Entwicklung geprägt, in der Kinder besonders empfänglich für neue Erfahrungen sind und diese tief in ihr Selbstverständnis integrieren. In dieser Zeit werden zentrale Persönlichkeitsmerkmale wie Selbstvertrauen, emotionale Intelligenz, soziale Kompetenzen und Neugier geprägt. Die Qualität der Beziehungen, die ein Kind zu seinen Bezugspersonen – vor allem zu den Eltern – aufbaut, hat einen bleibenden Einfluss darauf, wie es später mit Herausforderungen umgeht und welche Erwartungen es an sich selbst und andere stellt. Viele dieser Prägungen bleiben unbewusst und wirken sich in Form von Verhaltensmustern und Entscheidungen im Erwachsenenalter aus.

Die Kindheit ist außerdem eine Zeit sensibler Phasen, in denen bestimmte Erfahrungen besonders intensiv aufgenommen werden, wie etwa während der Phase zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr. In dieser Zeit lernen Kinder nicht nur, wie sie mit anderen interagieren, sondern auch, wie sie Konflikte lösen, sich in Gruppen einfügen und soziale Regeln verstehen. Negative oder belastende Erlebnisse in dieser Prägephase können sich später als Entwicklungstraumata manifestieren und die psychische Gesundheit im Erwachsenenalter beeinträchtigen.

Was ist emotionale Abhängigkeit?

Emotionale Abhängigkeit beschreibt das starke Bedürfnis, das eigene Wohlbefinden von einer anderen Person oder Beziehung abhängig zu machen. Sie entsteht oft aus einem Mangel an Selbstwertgefühl und führt dazu, dass eigene Bedürfnisse zugunsten der anderen zurückgestellt werden. Dabei ist es wichtig, den Unterschied zwischen emotionaler Bindung und Abhängigkeit zu verstehen und die typischen Merkmale sowie die Auswirkungen auf das Leben von Betroffenen zu erkennen.

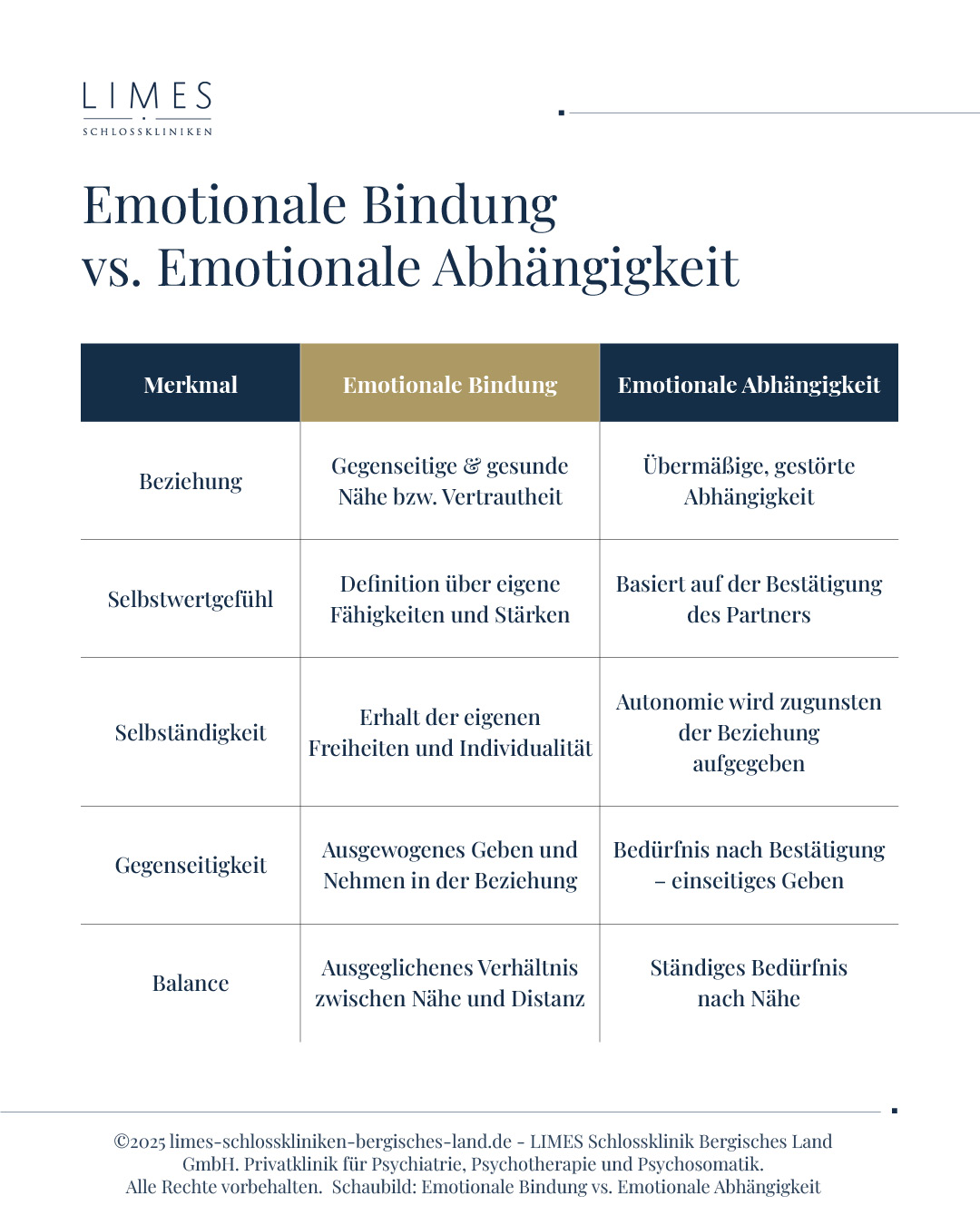

Emotionale Bindung vs. emotionale Abhängigkeit

Die emotionale Bindung stellt eine gesunde Verbundenheit zu anderen Menschen dar, die auf Augenhöhe stattfindet. Sie kennzeichnet sich durch gegenseitiges Vertrauen, Respekt und Unterstützung. Die Partner in diesem Verhältnis sind nicht voneinander abhängig, sondern sind in der Lage, ihre eigenen Bedürfnisse selbständig zu erfüllen. Eine emotionale Abhängigkeit hingegen ist geprägt von einem übermäßigen Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und der Bestätigung des Partners.

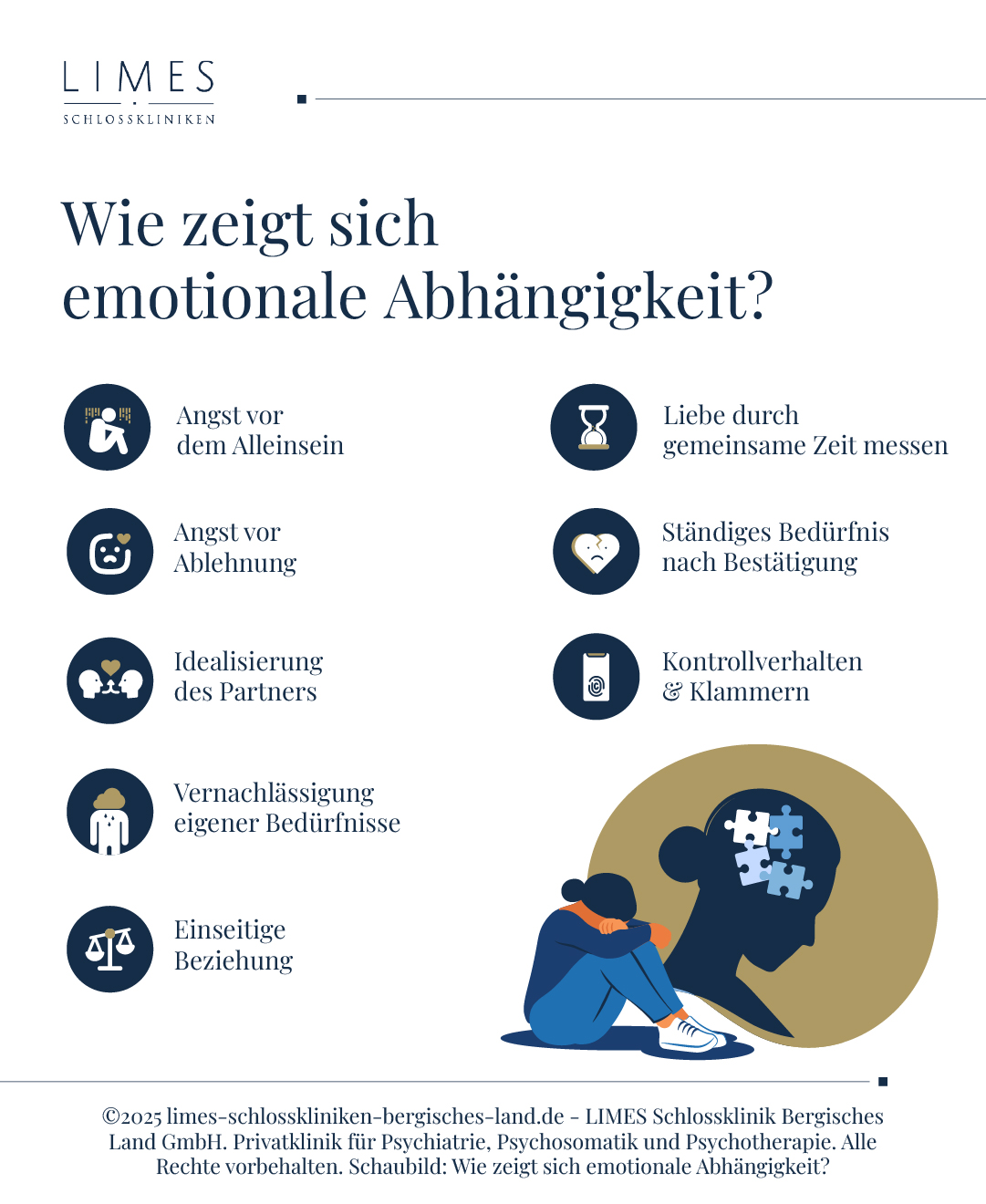

Typische Merkmale und Auswirkungen auf das Leben

Menschen, die in ihrer Kindheit emotionale Verletzungen, Vernachlässigung oder instabile Bindungen erlebt haben, entwickeln häufig Muster emotionaler Abhängigkeit, die sich tief in ihr späteres Beziehungsleben einprägen. Diese Muster äußern sich durch eine Reihe charakteristischer Merkmale, die sowohl das eigene Wohlbefinden als auch die Qualität der Partnerschaft stark beeinträchtigen können.

Dauerhaftes Bedürfnis nach Bestätigung und Aufmerksamkeit des Partners

Betroffene sind oft nicht in der Lage, sich selbst emotional zu stabilisieren. Sie sind daher auf die ständige Zuwendung und Anerkennung ihres Partners angewiesen, um sich wertvoll und geliebt zu fühlen. Kommt diese Bestätigung nicht in der gewünschten Intensität, entsteht Unsicherheit und Unruhe.

Beständige Angst vor Zurückweisung und Verlassenwerden

Diese tiefe Verlustangst stammt häufig aus frühen Bindungserfahrungen, in denen Nähe unzuverlässig oder nur unter bestimmten Bedingungen verfügbar war. In der Partnerschaft führt das zu ständiger Sorge, nicht gut genug zu sein oder plötzlich allein gelassen zu werden – selbst ohne realen Anlass.

Verlust des Selbstwertgefühls

Das eigene Selbstbild ist stark von der Meinung und Reaktion des Partners abhängig. Kritik, Streit oder emotionale Distanz werden schnell als persönliches Scheitern empfunden. Ohne die Rückversicherung durch den anderen bricht das fragile Selbstwertgefühl oft zusammen.

Rückstellung eigener Bedürfnisse

Um Nähe und Harmonie zu bewahren, stellen emotional abhängige Menschen ihre eigenen Bedürfnisse oft vollständig zurück. Sie passen sich übermäßig an, sagen selten „nein“ und nehmen eigene Wünsche oder Grenzen kaum wahr – aus Angst, den Partner dadurch zu verlieren.

Probleme, Entscheidungen allein zu treffen

Die Abhängigkeit zeigt sich auch in einem mangelnden Vertrauen in die eigene Urteilskraft. Entscheidungen – selbst im Alltag – werden häufig an den Partner delegiert oder nur unter großer Unsicherheit getroffen, aus Furcht, Fehler zu machen oder abgelehnt zu werden.

Eifersucht und Kontrollverhalten

Weil die emotionale Sicherheit so stark vom Partner abhängt, entstehen oft intensive Eifersuchtsgefühle. Es wird versucht, den anderen zu kontrollieren – durch Nachfragen, Überwachung oder emotionale Erpressung –, um die drohende Zurückweisung zu verhindern.

Schwierigkeiten, ohne Partner zu sein

Alleinsein wird nicht als neutral oder erholsam, sondern als bedrohlich empfunden. Die Nähe zum Partner ist zentraler Bestandteil der eigenen Identität und Lebenssicherheit. Trennungen, selbst kurze, können starke emotionale Krisen auslösen.

Einseitige Beziehung

Diese Dynamik führt oft zu einseitigen Beziehungen, in denen eine Person gibt, anpasst und sich aufopfert, während der andere Partner zunehmend die Kontrolle übernimmt oder sich emotional distanziert. Die Beziehung wird unausgeglichen und kann toxische Züge annehmen.

Wie Kindheitserfahrungen emotionale Abhängigkeit prägen

Kindheitserfahrungen prägen maßgeblich, wie Menschen später emotionale Bindungen eingehen und leben. Unsichere Bindungen, emotionale Vernachlässigung sowie frühe Erlebnisse mit Kritik und Ablehnung können zu einem geringen Selbstwertgefühl und einer verstärkten Abhängigkeit von Bestätigung führen. Diese Muster beeinflussen die Fähigkeit, gesunde und stabile Beziehungen zu gestalten, und bilden die Grundlage emotionaler Abhängigkeit im Erwachsenenalter.

Einfluss von unsicherer oder ambivalenter Bindung

Eine unsichere oder ambivalente Bindung in der Kindheit entsteht, wenn Kinder zwischen Zuwendung und Ablehnung schwankende Reaktionen von ihren Bezugspersonen erfahren. Diese widersprüchlichen Erfahrungen führen dazu, dass das Kind nie wirklich Vertrauen in die Verlässlichkeit von Beziehungen entwickelt und oft das Gefühl hat, sich ständig beweisen zu müssen, um Zuneigung zu erhalten. Im Erwachsenenalter kann sich dieses Bindungsmuster in einer übermäßigen Abhängigkeit von anderen manifestieren: Es entsteht eine ständige Angst vor Ablehnung und ein übertriebenes Bedürfnis nach Bestätigung, was die Fähigkeit, gesunde und ausgewogene Beziehungen zu führen, erheblich beeinträchtigen kann. Personen mit dieser Prägung neigen dazu, ihr emotionales Wohlbefinden von der Verfügbarkeit und Zustimmung anderer abhängig zu machen, wodurch sie in eine Spirale der emotionalen Unsicherheit geraten.

Eltern als emotionale Vorbilder

Eltern spielen eine zentrale Rolle als emotionale Vorbilder für ihre Kinder. Kinder lernen durch Beobachtung, wie sie mit verschiedenen Gefühlen umgehen, wie sie Emotionen ausdrücken und bewältigen. Ein positiver Umgang der Eltern mit ihren eigenen Gefühlen wie Freude, Ärger oder Trauer fördert eine gesunde emotionale Entwicklung und unterstützt die sozialen Kompetenzen der Kinder. Wenn Eltern ihre Emotionen offen kommunizieren und zeigen, wie sie schwierige Gefühle regulieren, tragen sie zur Förderung eines gesunden Selbstwertgefühls und einer besseren sozialen Anpassung bei. Indem Eltern Empathie, Respekt und Authentizität vorleben, helfen sie ihren Kindern, diese Werte zu übernehmen und in ihren eigenen Beziehungen anzuwenden. Konsequenz und Geduld im Umgang mit den Gefühlen der Kinder schaffen zudem ein stabiles Umfeld für deren emotionale Entwicklung.

Rolle von emotionaler Vernachlässigung oder Überverantwortung

Emotionale Vernachlässigung und Überverantwortung sind zwei extreme, aber oft miteinander verbundene Faktoren, die das Wohlbefinden eines Kindes stark beeinflussen. Emotionale Vernachlässigung ist das Fehlen von notwendiger emotionaler Unterstützung und Fürsorge. Dies kann sich in mangelnder Aufmerksamkeit, fehlendem Trost oder der Ablehnung von Gefühlen äußern. Die übermäßige Verantwortungsübernahme zeigt sich dadurch, dass sich das Kind mehr um die Bedürfnisse anderer, häufig die der Eltern, als um die eigenen kümmert und diese vernachlässigt. Die Folgen

Folgen emotionaler Vernachlässigung:

- Vertrauensprobleme: Schwierigkeit, Bindungen aufzubauen und Vertrauen zu entwickeln.

- Geringes Selbstwertgefühl: Das Kind fühlt sich nicht geliebt oder wertgeschätzt.

- Gefühlsunterdrückung: Schwierigkeiten, Emotionen zu erkennen oder auszudrücken.

- Psychische Probleme: Höheres Risiko für Depressionen oder Ängste im Erwachsenenalter.

- Schwierigkeiten mit Grenzen: Probleme, eigene Bedürfnisse zu erkennen und zu wahren.

Folgen von Überverantwortung:

- Übermäßige Verantwortungsübernahme: Das Kind kümmert sich mehr um die Bedürfnisse anderer, vernachlässigt jedoch eigene.

- Erschöpfung: Ständiger emotionaler Stress kann zu Burnout führen.

- Probleme in Beziehungen: Schwierigkeit, gesunde, gleichwertige Beziehungen zu führen.

- Grenzen setzen: Schwierigkeiten, eigene Bedürfnisse zu wahren und gesunde Grenzen zu setzen.

- Erhöhtes psychisches Risiko: Wie bei Vernachlässigung können auch hier psychische Probleme entstehen.

Beide Phänomene können die psychische Gesundheit und die Fähigkeit zu stabilen Beziehungen beeinträchtigen. Vernachlässigung führt zu einem Mangel an Unterstützung, während Überverantwortung zu einem Ungleichgewicht führt, bei dem das Kind die Bedürfnisse anderer über die eigenen stellt.

Auswirkungen von Kritik, Ablehnung, fehlender Selbstwertbildung

Frühkindliche Erfahrungen mit Kritik, Ablehnung und einem Mangel an positiver Selbstwertbildung können tiefgreifende Auswirkungen auf die Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls und die Fähigkeit zu unabhängigen, stabilen Beziehungen haben. Diese Erlebnisse prägen nicht nur die Art und Weise, wie eine Person sich selbst sieht, sondern auch, wie sie sich in zwischenmenschlichen Kontexten verhält und mit emotionalen Herausforderungen umgeht.

Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl:

- Verzerrtes Selbstbild: Häufige Kritik und Ablehnung können dazu führen, dass Kinder sich selbst als weniger wertvoll oder fähig wahrnehmen. Diese negativen Selbstwahrnehmungen begleiten sie oft ins Erwachsenenalter und prägen die Basis für emotionale Abhängigkeit.

- Gefühl der Wertlosigkeit: Ein dauerhaftes Fehlen von Bestätigung und Unterstützung in der Kindheit kann das Gefühl hervorrufen, nicht genug zu sein. Dies führt zu einem instabilen Selbstwert, der anfällig für äußere Bestätigung wird und die eigene Identität unsicher macht.

Angst vor Ablehnung:

- Übermäßige Furcht vor Zurückweisung: Kinder, die Ablehnung erfahren haben, entwickeln häufig eine übersteigerte Angst vor Ablehnung. Diese Angst kann später in Beziehungen, im Berufsleben und in sozialen Situationen zu ständiger Unsicherheit führen und die Fähigkeit zur Selbstbehauptung einschränken.

- Anpassung und Selbstaufgabe: Um Ablehnung zu vermeiden, sind Betroffene oft bereit, ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu unterdrücken. Sie tendieren dazu, sich den Erwartungen anderer zu beugen, was langfristig emotionale Abhängigkeit und ein ungesundes Bedürfnis nach Bestätigung verstärken kann.

Probleme im Umgang mit Kritik:

- Kritik als persönliche Attacke: Menschen, die in ihrer Kindheit viel Kritik erfahren haben, nehmen diese oft als persönlichen Angriff wahr. Selbst konstruktives Feedback wird schnell als Bedrohung wahrgenommen, was zu Abwehrhaltungen und Überreaktionen führen kann.

- Schwierigkeiten zur Selbstreflexion: Kritik wird oft nicht als Gelegenheit zur Verbesserung verstanden, sondern als Bestätigung der eigenen Unzulänglichkeit. Dies hindert die betroffene Person daran, sich weiterzuentwickeln und die Kritik produktiv zu nutzen.

Psychische Auswirkungen und emotionale Abhängigkeit:

- Depressionen und Angststörungen: Ein niedriges Selbstwertgefühl und die ständige Angst vor Ablehnung begünstigen psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen. Diese Probleme verstärken das Gefühl der Hilflosigkeit und Abhängigkeit, wodurch die betroffene Person in sozialen und emotionalen Bereichen stark eingeschränkt wird.

- Einsamkeit und Isolation: Menschen, die Schwierigkeiten mit Kritik und Ablehnung haben, ziehen sich häufig zurück oder meiden enge Beziehungen, um nicht verletzt zu werden. Dies führt zu einer verstärkten Einsamkeit und Isolation, die das emotionale Wohlbefinden weiter beeinträchtigen.

Beziehungsdynamiken:

- Schwierigkeiten, gesunde Beziehungen zu führen: Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl haben oft Probleme, gesunde, gleichwertige Beziehungen aufzubauen. Sie neigen dazu, in Beziehungen zu sehr auf die Bestätigung des anderen angewiesen zu sein, was zu ungesunden, oft einseitigen Abhängigkeitsverhältnissen führen kann.

- Abhängigkeit von der Anerkennung des Partners: Betroffene suchen in ihren Beziehungen eine ständige Bestätigung und Anerkennung, wodurch sie die eigenen Bedürfnisse oft vernachlässigen. Dies kann zu einer emotionalen Abhängigkeit führen, bei der der Wert der Person vollständig vom Partner abhängt.

Langfristig kann ein mangelndes Selbstwertgefühl zu selbstzerstörerischem Verhalten führen, bei dem Menschen ihre eigenen Bedürfnisse ignorieren oder sich überfordern, was ihre emotionale Abhängigkeit verstärkt. Um Ablehnung oder Kritik zu entkommen, entwickeln sie häufig Vermeidungsverhalten, was ihre persönliche und berufliche Entfaltung hemmt. Diese Unsicherheit beeinträchtigt nicht nur die Fähigkeit, gesunde Beziehungen aufzubauen, sondern führt auch zu emotionaler Abhängigkeit. Zudem hindert das schwache Selbstwertgefühl Betroffene daran, ihr berufliches Potenzial auszuschöpfen und Karriereziele zu erreichen.

Typische Auslöser in der Kindheit

Traumatische Erlebnisse in der Kindheit wie Missbrauch, Vernachlässigung oder unsichere Bindungen sind häufige Auslöser emotionaler Abhängigkeit im Erwachsenenalter. Auch die Scheidung oder Trennung der Eltern sowie das Übernehmen elterlicher Verantwortung (Parentifizierung) können zu Verlustängsten, geringem Selbstwert und Schwierigkeiten beim Setzen gesunder Grenzen führen. Diese frühen Erfahrungen prägen das Bedürfnis nach Bestätigung und die Fähigkeit, gesunde Beziehungen zu führen.

Trauma

Traumatische Erlebnisse in der Kindheit, wie Missbrauch, Vernachlässigung oder unsichere Bindungen, können zu emotionaler Abhängigkeit im Erwachsenenalter führen. Eine unsichere Bindung zu Bezugspersonen begünstigt oft eine Bindungsstörung, die sich später in Abhängigkeit äußern kann. Auch fehlende emotionale Unterstützung und Missbrauch hinterlassen tiefe Wunden und verzerren die Vorstellung von Beziehungen. Traumatische Ereignisse wie der Verlust eines Elternteils oder schwere familiäre Konflikte verstärken das Bedürfnis nach Bestätigung und Anerkennung und führen zu Schwierigkeiten beim Setzen von gesunden Grenzen. Menschen mit emotionaler Abhängigkeit neigen dazu, in Beziehungen zu klammern oder diese zu kontrollieren, was auf ein geringes Selbstwertgefühl hinweist. In besonders extremen Fällen kann es zu Trauma Bonding kommen, bei dem sich trotz Misshandlung starke Bindungen zum Peiniger entwickeln.

Scheidung oder Trennung der Eltern

Die Scheidung oder Trennung der Eltern kann in der Kindheit emotionale Abhängigkeit fördern, da sie mit Unsicherheit, Angst vor Verlust und dem Gefühl der Ablehnung verbunden ist. Kinder, die diese Erfahrungen machen, entwickeln häufig Verlustängste, die ihr späteres Leben beeinflussen. Das Gefühl, nicht genug geliebt zu werden, kann zu einem geringen Selbstwertgefühl führen und dazu, dass betroffene Kinder Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu erfüllen. Diese frühen Erlebnisse erschweren es ihnen, gesunde Beziehungen aufzubauen und sich emotional von anderen abzugrenzen. Verlustängste, die durch die Trennung oder den Tod eines Elternteils entstehen, können im Erwachsenenalter dazu führen, dass Betroffene in Beziehungen klammern oder sich schwer von Partnern oder anderen nahestehenden Personen zu lösen.

Parentifizierung: Kind übernimmt Verantwortung für die Eltern

Parentifizierung, bei der Kinder die elterlichen Rollen übernehmen und die Bedürfnisse der Eltern befriedigen, kann zu emotionaler Abhängigkeit im Erwachsenenalter führen. Kinder, die diese Verantwortung tragen, vernachlässigen oft ihre eigenen Bedürfnisse und entwickeln Schwierigkeiten, gesunde Grenzen zu setzen. Ursachen hierfür sind häufig psychische Probleme der Eltern, belastende Familiensituationen oder fehlende elterliche Grenzen. Im Erwachsenenalter haben diese Personen oft ein geringes Selbstwertgefühl und neigen zu Co-Abhängigkeit, da sie gelernt haben, ihre Bedürfnisse hinter die anderer zu stellen.

Langfristige Folgen für Beziehungen

Emotionale Abhängigkeit führt häufig zu einem inneren Konflikt zwischen dem Wunsch nach Nähe und dem Bedürfnis nach Autonomie. Betroffene suchen intensive Bestätigung, haben jedoch Schwierigkeiten, Unabhängigkeit zu entwickeln, was zu einem Teufelskreis aus Verlustangst und Selbstverlust führen kann. Typische Verhaltensmuster wie Selbstaufgabe, klammerndes Verhalten und Angst vor Verlassenwerden belasten Beziehungen und können Erschöpfung sowie psychosomatische Symptome verursachen. Diese Muster sind oft eine Wiederholung unsicherer Bindungserfahrungen aus der Kindheit.

Schwierigkeiten mit Autonomie & Nähe

Emotionale Abhängigkeit führt zu einem ständigen Konflikt zwischen dem Bedürfnis nach Nähe und dem Wunsch nach Autonomie. Betroffene suchen oft intensive Nähe und Bestätigung, während sie gleichzeitig Schwierigkeiten haben, Unabhängigkeit zu entwickeln und sich ohne ihren Partner verloren fühlen. Dies kann zu einem Teufelskreis führen, in dem das Bedürfnis nach Nähe mit der Angst vor Alleinsein und der Verlust der eigenen Identität kombiniert wird. Ursachen für diese Schwierigkeiten liegen oft in unsicheren Bindungserfahrungen oder traumatischen Erlebnissen in der Kindheit sowie einem geringen Selbstwertgefühl.

Muster wie Selbstaufgabe, Verlustangst, klammerndes Verhalten

Emotionale Abhängigkeit zeigt sich oft in Mustern wie Selbstaufgabe, Verlustangst und klammerndem Verhalten. Betroffene stellen die Bedürfnisse ihres Partners über die eigenen, was zu einer Vernachlässigung ihrer eigenen Interessen und Hobbys führt. Diese Selbstaufgabe kann Erschöpfung und psychosomatische Symptome wie Schlafstörungen und Kopfschmerzen zur Folge haben. Verlustangst äußert sich in der ständigen Furcht vor Verlassenwerden, was zu übermäßigem Klammern, Kontrollverhalten und der ständigen Suche nach Bestätigung führt. Klammerndes Verhalten, wie ständiger Kontakt und das Bedürfnis, alles vom Partner zu kontrollieren, verstärkt diesen Teufelskreis und kann den Partner entfremden.

Wiederholung früher Bindungsverfahren in Erwachsenenbeziehungen

Frühere Bindungserfahrungen prägen oft, wie Menschen in ihren Erwachsenenbeziehungen Nähe und Vertrauen gestalten. Unsichere Bindungen aus der Kindheit können dazu führen, dass Betroffene entweder stark klammern oder sich emotional zurückziehen. Während vermeidende Bindungen durch Distanz und Angst vor Nähe gekennzeichnet sind, zeigen ambivalente Bindungsmuster ein Wechselspiel aus Nähebedürfnis und Angst vor Zurückweisung. Diese Verhaltensweisen können Verlustängste, Selbstaufgabe und toxische Beziehungsmuster fördern, besonders wenn traumatische Erlebnisse im Hintergrund stehen.

Aufarbeitung & Veränderung

Die Überwindung emotionaler Abhängigkeit beginnt mit der Reflexion eigener Muster, dem Stärken des Selbstwerts und dem Setzen gesunder Grenzen. Therapie und Innere-Kind-Arbeit unterstützen bei der Heilung alter Verletzungen und fördern Unabhängigkeit. Geduld, Selbstfürsorge und ein stabiles soziales Umfeld sind wichtige Begleiter auf diesem Weg zu mehr Selbstbestimmung und emotionaler Freiheit.

Erste Schritte zur Reflexion und Selbsterkenntnis

Die Überwindung emotionaler Abhängigkeit beginnt mit der bewussten Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten, den Bedürfnissen und den inneren Überzeugungen. Ein besseres Verständnis der eigenen Muster ist die Grundlage, um alte Verhaltensweisen zu erkennen und gesunde Beziehungen zu entwickeln. Folgende erste Schritte können dabei unterstützen:

Eigene Muster erkennen:

- Das Verhalten in Beziehungen beobachten und wiederkehrende Muster dokumentieren.

- Reflektieren, welche Bedürfnisse häufig vernachlässigt werden und welche durch andere erfüllt werden.

- Glaubenssätze hinterfragen, die Abhängigkeit fördern, wie beispielsweise „Ich bin nicht liebenswert“ oder „Ohne andere kann ich nicht glücklich sein“.

Selbstreflexion fördern:

- Gedanken und Gefühle durch Journaling festhalten, um sie besser zu verstehen.

- Gespräche mit vertrauten Personen oder Fachleuten suchen, um neue Perspektiven zu gewinnen.

- Gegebenenfalls professionelle therapeutische Unterstützung in Anspruch nehmen, um tieferliegende Ursachen zu bearbeiten.

Selbstwertgefühl stärken:

- Selbstliebe und Anerkennung üben, eigene Stärken und Erfolge bewusst wahrnehmen.

- Interessen und Hobbys verfolgen, die Freude bereiten und das Selbstbewusstsein fördern.

Gesunde Grenzen setzen:

- Bedürfnisse klar und respektvoll kommunizieren lernen.

- Das „Nein“-Sagen üben, um eigene Autonomie zu schützen.

- Ein stabiles soziales Umfeld aufbauen, das die Unabhängigkeit unterstützt.

Geduld und Selbstfürsorge praktizieren:

- Veränderung als Prozess mit Zeitbedarf akzeptieren.

- Körperliche und emotionale Selbstfürsorge regelmäßig pflegen.

Diese Schritte bilden eine wichtige Grundlage, um sich selbst besser kennenzulernen, eigene Bedürfnisse zu erkennen und eine gesunde, selbstbestimmte Lebensweise zu entwickeln.

Rolle von Therapie oder innerer-Kind-Arbeit

Therapie und Innere-Kind-Arbeit können entscheidend dabei unterstützen, emotionale Abhängigkeit zu überwinden, indem sie gesunde Strategien zur Bewältigung von Stress und emotionalen Herausforderungen vermitteln. Eine therapeutische Begleitung stärkt das Selbstwertgefühl und fördert die Entwicklung einer unabhängigen Identität, wodurch die Abhängigkeit von anderen reduziert werden kann. Negative Glaubenssätze über sich selbst und andere, die häufig mit emotionaler Abhängigkeit verbunden sind, können erkannt und verändert werden.

Verbindung zum inneren Kind:

- Aufbau einer liebevollen und unterstützenden Beziehung zum inneren Kind, das verletzte und unerfüllte Bedürfnisse aus der Kindheit repräsentiert.

- Heilung von Kindheitsverletzungen und ungelösten Konflikten, die das emotionale Wohlbefinden verbessern.

- Verständnis für das eigene Verhalten und emotionale Reaktionen im Erwachsenenalter entwickeln.

Entwicklung von Selbstfürsorge und Autonomie:

- Förderung einer fürsorglichen Haltung sich selbst gegenüber, was die emotionale Abhängigkeit von anderen mindert.

- Lernen, für die eigenen emotionalen Bedürfnisse zu sorgen und unabhängiger von Bestätigung und Anerkennung zu werden.

Wichtige Hinweise:

- Die Innere-Kind-Arbeit sollte idealerweise unter professioneller Anleitung erfolgen, da sie intensive Emotionen und traumatische Erinnerungen hervorrufen kann.

- Geduld und Selbstliebe sind wichtig, da es sich um einen zeitintensiven Prozess handelt.

- Die Kombination von Therapie und Innerer-Kind-Arbeit bietet einen wirkungsvollen Ansatz zur Überwindung emotionaler Abhängigkeit und zur Förderung eines erfüllten Lebens.

Therapeutische Unterstützung und die Arbeit mit dem inneren Kind ermöglichen eine tiefgreifende Heilung emotionaler Verletzungen. Dadurch können gesunde Beziehungsmuster aufgebaut und das eigene Selbstwertgefühl nachhaltig gestärkt werden.

Praktische Tipps zur Stärkung des Selbstwerts

Die Stärkung des Selbstwertgefühls ist ein zentraler Schritt, um emotionale Abhängigkeit zu überwinden. Dabei helfen praktische Strategien, die dabei unterstützen, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und selbstbewusst für sich einzustehen:

- Selbstreflexion: Regelmäßig Gefühle, Gedanken und Verhaltensmuster beobachten und ehrlich die eigenen Bedürfnisse erkennen.

- Selbstfürsorge: Zeit für wohltuende Aktivitäten nehmen, wie Spaziergänge, Hobbys oder Entspannung, um das Wohlbefinden zu fördern.

- Positive Affirmationen: Negative Glaubenssätze durch stärkende, positive Aussagen über sich selbst und die eigenen Fähigkeiten ersetzen.

- Grenzen setzen: Lernen, „Nein“ zu sagen und die eigenen Bedürfnisse klar zu kommunizieren, um die Autonomie zu stärken.

- Soziales Umfeld aufbauen: Freundschaften pflegen und ein stabiles Netzwerk außerhalb der Partnerschaft aufbauen.

- Professionelle Hilfe: Bei Schwierigkeiten Unterstützung von Therapeuten suchen, um Ursachen zu erkennen und Bewältigungsstrategien zu entwickeln.

Zusätzliche Hinweise:

- Geduld ist wichtig, da Veränderung Zeit benötigt.

- Achtsamkeit hilft, Emotionen bewusst wahrzunehmen und besser damit umzugehen.

- Positive Verstärkung durch das Feiern kleiner Erfolge kann die Motivation stärken.

Durch die konsequente Anwendung dieser Maßnahmen lässt sich das Selbstwertgefühl Schritt für Schritt aufbauen, was die emotionale Abhängigkeit verringert und zu einem erfüllteren Leben beiträgt.

Fazit: Holen Sie sich professionelle Hilfe – für ein selbstbestimmtes Leben!

Emotionale Abhängigkeit ist tief verwurzelt und oft das Ergebnis belastender Kindheitserfahrungen. Sie beeinträchtigt das Selbstwertgefühl, erschwert gesunde Beziehungen und führt häufig zu einem Leben, das von Angst und Unsicherheit begleitet wird. Eine Aufarbeitung ist möglich – durch bewusste Selbstreflexion, dem Erkennen eigener Muster und vor allem durch professionelle Unterstützung. Therapeutische Begleitung und spezialisierte Methoden wie die Arbeit mit dem inneren Kind können helfen, alte Verletzungen zu heilen, das Selbstwertgefühl zu stärken und langfristig ein eigenständiges, erfülltes Leben zu führen.

Zögern Sie deshalb nicht, sich Unterstützung zu holen: Unsere Spezialisten der LIMES Schlossklinik Bergisches Land bieten Ihnen eine kompetente und einfühlsame Begleitung auf Ihrem Weg zu mehr emotionaler Freiheit und innerer Stärke. Der erste Schritt ist entscheidend – für Ihr Wohlbefinden und Ihre Zukunft. Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf!

Kategorien: Trauma